授業料が安く、家計に優しい

設置主体である津山慈風会から全面協力を得ているため 、安い授業料で看護師国家試験受験に必要な単位が修得できます 。 看護師を目指して頑張るみなさんを本気で支援するために、家計に優しいをさらに充実させています 。

実習病院が素晴らしい

実習のほとんどは津山中央病院で実習します。病院へは徒歩3分。地域医療と最先端医療(陽子線治療)に貢献している病院での実習環境はバッチリで、充実した実習内容を履修しています。

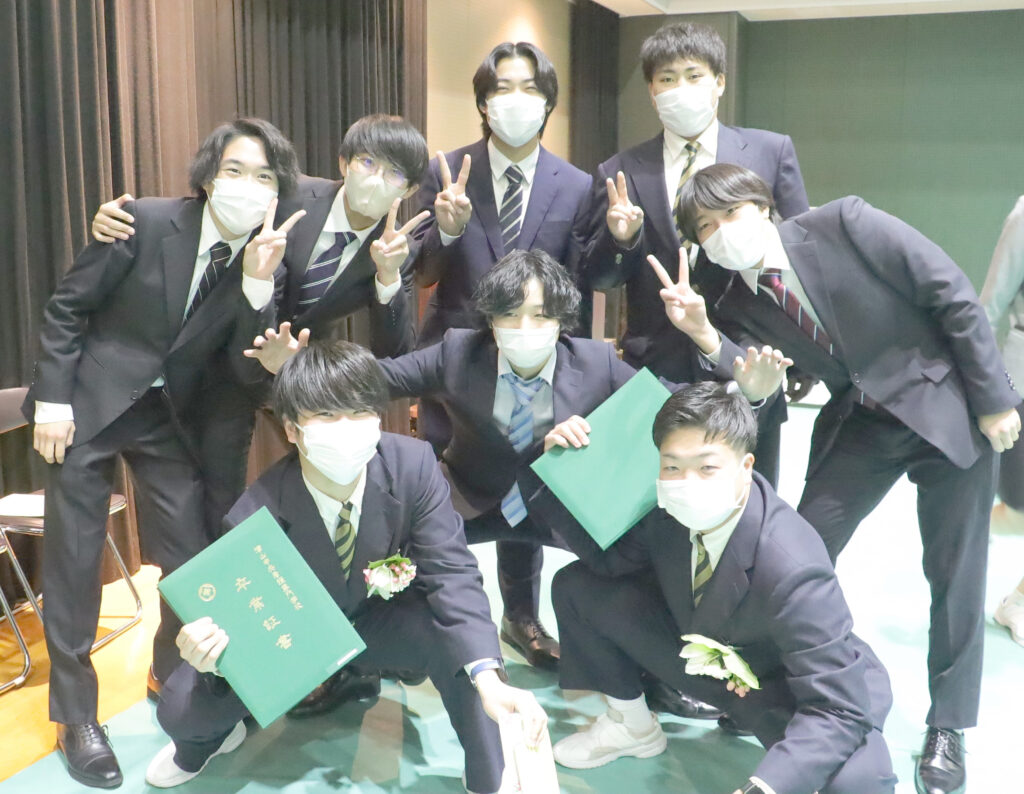

1人1人に行き届いた教育

1学年は40人。学年担当に合わせ、各教員が数名の学生を担当し、個別に指導するチューター制を導入。学習が困難な状況にある学生に対して愛情を持って、細やかに指導を行っています。

心に寄り添える看護師を目指す

津山中央看護専門学校は、財団法人津山慈風会が運営する津山中央病院の看護師を養成するべく、昭和35年に、津山中央高等看護学院として設立された伝統のある学校です。当時の看護師の養成は官公立が中心である中、全国に先駆けて厚生大臣の指定を受け、設立となりました。

本校の教育は、自治会活動や課外活動にも力を入れ、豊かな人間を育てたいと考えています。

入試 ・ 入学案内

学費 ・ 奨学金